マスターテリオン

マスターテリオンは『ヨハネの黙示録』に記述される人類の敵であるテリオンという存在。

話術に優れ、その姿は子羊の角を持った獣だとされる。

※『ヨハネの黙示録(もくしろく)』とはキリスト教における「預言書(神の言葉を預かって語ったもの)」のこと。

未来には苦しい「終末の世」がおこるが、最終的に「キリスト教徒」が”勝つ”みたいな内容。

以下が予言されたもの。

・かつてない苦難の時代(終末の世)が訪れる。

・神に敵対するサタン(悪魔)たちが滅ぼされる

・キリストが再び地上に再臨。

・「最後の審判」で人が「天国」と「地獄」に分けられる

・キリストが王となり1000年間地上を支配する(千年王国)

・新しい天と地(新天新地)の出現

「ハルマゲドン」・「メギドの丘」などともいわれ、当時迫害にあっていた「キリスト教徒」を励ますために書かれたとされる。

※「キリスト教」は、イエス・キリストを「救い主」と信じる「世界三大宗教」の一つ。

「ユダヤ教」にルーツを持ち、紀元前4世紀頃ごろにはじまったとされる。

信者は世界中でおよそ23億8200万人(世界人口で占める比率は約31%)いるとされ、全ての宗教の中で最も多い。

※テリオンとは人類の敵であり、サタンの”力”と”権威”を得た二種類の獣のこと。

”第一のテリオン”は海から現れ、その姿は10の角と7つの頭を持ち、身体は豹(ひょう)で、足は熊(くま)のような獣。

(この”第一のテリオン”が、マザーハーロットが騎乗している獣とされる)

その次に地上であらわれる”第二のテリオン”が、マスターテリオンを指す。

マスターテリオンが地上にあらわれると、人間たちの”右手”と”額”に「666(獣の数字)」という数字の刻印を与え、”第一の獣”を崇拝するように仕向ける。

しかもその「獣の刻印」がない人間には何も売買ができないようにし、抵抗する人々の心を惑わして服従させていく。

ちなみにこの二種類のテリオンと「赤い竜(サタンまたはサマエルの化身)」を加えた三体は”邪悪なる三位一体の化身”とされる。

女神転生シリーズにおいて

『真・女神転生Ⅱ(1994年)』にて終盤のBOSSとして登場。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ガネーシャ

ガネーシャは『インド神話』に登場する「知恵」・「学問」・「富」・「商売」・「繁栄」を司る神。

シヴァとパールバティの息子。(厳密にはパールバティが単独で生んだ)

あらゆる「障害」を除去し、「幸運」や「成功」に導く神とされており、「インド」ではたいへんご利益のある神として有名。

主に「商売人」を中心に人気を集めている。

外見は「ゾウの頭」と「人型」の姿で描かれ、こうなった理由はパールバティとシヴァの逸話に由来する。

象の頭になった由来

ある日パールバティは入浴しようとした。

だが夫であるシヴァに裸を見られないようにするため、見張りとして人形を作ることにする。

そこで彼女は「自分の垢」や「汚れ」をかき集めると、それに命を吹き込んでガネーシャを作りだす。

やがてシヴァが外から帰宅すると、そこには見ず知らずの男(ガネーシャ)が立っていて、シヴァの家に入れることを拒んできた。

訳の分からない初対面の男に自分の家に入ることを拒否されたシヴァは、激怒してガネーシャの首をはねて恐ろしい力で放り投げてしまう。

そんな騒ぎを聞きつけたパールバティがやってくると、その悲惨な有様にたいへん嘆き悲しみ、事情を聴いたシヴァは首を探し回ることになる。

しかしとてつもない力で投げたせいで首は一向に見つからず、仕方なく西に向かったところで「ゾウ」と出会う。

そこで「ゾウの首」をはねて持ち帰り、その首をガネーシャの首代わりとしてパールバティに差し出した。

しぶしぶ了承したパールバティだったが、その首でガネーシャを復活させたため、人型なのに頭がゾウの姿になったという。

ちなみにガネーシャは草食動物であるゾウの頭を持つため「ベジタリアン(菜食主義者)」とみなされており、なぜか独身も貫いているとされる。

女神転生シリーズにおいて

『デジタル・デビル物語 女神転生(1987年)』で初登場。

種族は”妖魔”や”幻魔”、”魔神”などとシリーズによって変更され、登場回数が多い。

最新作『真・女神転生Ⅴ(2021年)』では種族が”軍神”となった。

シヴァ と パールバティ の息子という立ち位置なのだが、メガテンでは中位悪魔として登場する。

まあ、もともと垢だしね( ^ω^)・・・

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

イフリート

イフリートは『アラビアの伝承』に伝わる「ジン」の一種。

”火炎”に関わる「ジン」であり、「ジン」の中での位は上から2番目と上位種族。

女性系はイフリータと呼ばれる。

※「ジン」とはアラブ人にとっての「精霊」や「悪魔」、「魔人」など超自然的な生き物の総称。

ディズニー作品の『ランプの魔神』に登場するジーニーのことで有名。

普段は目に見えないが、煙のような気体の状態から現れ、そこから徐々に「動物」や「蛇」、「巨人」や「醜い生き物」、さらには「美しい女性」の姿になって現すという。

「善なるジン」と「悪なるジン」が存在し、「知力」・「体力」・「魔力」全てにおいて人間より優れた存在とされた。

ただし「ソロモン王」には敵わず、使役されていたという。

ランク一覧

1位.マーリド

2位.イフリート

3位.シャイターン

4位.ジン

5位.ジャーン

ちなみにジーニーはどんな願いも叶える強力な力を持つので、”マーリド”か”イフリート”と思われる。

※「ソロモン王」は紀元前971年ごろ~紀元前931年ごろまでの約40年の間「イスラエル」を統治した魔術に長けた3代目の王。

ミカエルから「悪魔」や「天使」達を使役できる「ソロモンの指輪」を与えられ、それを使用して「悪魔」たちを働かせていたという。

その姿は厳つい顔と体をしており、”怪力”と”強力な魔術”をもつ。

特に”魔術”に関しては「炎」を自在に操ることが得意で、人間や同じ種族であるジンを焼き殺せるほど強力。

性格は獰猛(どうもう)で、短気。

「知能」はあまり高くなく、舌先三寸で丸めこまれることが多い。

召喚されて”気に食わない相手”だった場合、即座に殺してしまうらしい。

ただし”気に入った相手”には様々な恩恵を授けるらしい。

女神転生シリーズにおいて

『デジタル・デビル物語 女神転生Ⅱ(1990年)』で初登場。

かなりの古参悪魔で、火炎系の悪魔としてシリーズではよく登場する。

『ファイナルファンタジーシリーズ』では炎属性の召喚獣としてよく登場し、召喚獣のレギュラー的存在。

(名前だけ一緒なのかも)

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

シャイターン

シャイターンは『アラビアの伝承』に伝わる「ジン」の一種。

“炎”と”風”の中から生まれたとされ、「ジン」の中での位は上から3番目に数えられる。

※「ジン」とはアラブ人にとっての「精霊」や「悪魔」、「魔人」など超自然的な生き物の総称。

ディズニー作品の『ランプの魔神』に登場するジーニーのことで有名。

普段は目に見えないが、煙のような気体の状態から現れ、そこから徐々に「動物」や「蛇」、「巨人」や「醜い生き物」、さらには「美しい女性」の姿になって現すという。

「善なるジン」と「悪なるジン」が存在し、「知力」・「体力」・「魔力」全てにおいて人間より優れた存在とされた。

ただし「ソロモン王」には敵わず、使役されていたという。

ランク一覧

1位.マーリド

2位.イフリート

3位.シャイターン

4位.ジン

5位.ジャーン

ちなみにジーニーはどんな願いも叶える強力な力を持つので、”マーリド”か”イフリート”と思われる。

※「ソロモン王」は紀元前971年ごろ~紀元前931年ごろまでの約40年の間「イスラエル」を統治した魔術に長けた3代目の王。

ミカエルから「悪魔」や「天使」達を使役できる「ソロモンの指輪」を与えられ、それを使用して「悪魔」たちを働かせていたという。

概要

シャイターンはイフリートのひ孫とされ、その性格は人間に害をもたらすなど性悪(しょうわる)。

そのため「イスラムの預言者・マホメット」はシャイターンに対して『コーラン』の教えを説き、神とともに正しい道を歩かせようとした。

※『コーラン』は「イスラム教」の聖典。

神が「預言者・ムハンマド」に伝えた言葉を書いたもので、「イスラム教」の信仰の基礎となっている。

※「イスラム教」は、「ユダヤ教」・「キリスト教」と同じルーツをもつ「世界三大宗教」の1 つ。

信者数は全世界で16〜19億人いるとされ、全ての宗教の中でNo.2。

ちなみに「イスラム教」における悪魔王・イブリース(「イスラム教」におけるサタンのこと)は同じシャイターンという名前でも呼ばれており、そのせいで悪魔の王とされることもある。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『真・女神転生デビルサマナー(1995年)』。

『真・女神転生Ⅱ(1994年)』に登場するサタンの人間形態を思わせるパンクファッションなデザイン。

基本下位レベルの悪魔だが、『真・女神転生 DEEP STRANGE JOURNEY(2017年)』ではストーリーに関わる悪魔として登場した。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ヴァルキリー

ヴァルキリーは『北欧神話』の主神・オーディンの直轄部隊であり、半神半人の戦女神。

名前には「死者を運ぶ者」という意味があり、ドイツ語読みはワルキューレ。

※「北欧」はヨーロッパ北部地方のこと。

・「 デンマーク」

・「スウェーデン」

・「ノルウェー」

・「フィンランド」

・「アイスランド」

の5か国をさすことが多い

直轄部隊であるヴァルキリーは全員で9人いるとされ、それぞれ姉妹関係にある。

(伝承によっては10数名とも。)

その姿は「鉄兜」に「鎧」、「剣」や「槍」などを装備し、「駿馬(しゅんめ)」と共に空を駆けて戦う美人揃いな女神達。

主な職務としては、やがてくる「ラグナロク」に備えてあらゆる戦場に出向き、ヴァルキリーが認めた「勇士の魂」をオーディンの館・「ヴァルハラの宮殿」に導く役を担う。

※「ラグナロク」は、『北欧神話』における最終戦争。

『北欧神話』の神々と”巨人族”たちが戦いを起こし、「神々と世界の滅亡」がなされた。

「神々の黄昏」とも呼ばれる。

ちなみに「ヴァルハラの宮殿」にやってきた「勇士の魂」たちは「エインヘリヤル」という”不死の戦士”となり、「ラグナロク」に向けて毎日朝から夕方まで互いに殺し合っては戦士としての腕を磨くことになる。

しかもその戦いで死んだものは「夕方」になるとオーディンの魔法で生き返り、傷ついた者も回復するため激しい殺し合いが行われた。

やがて夜になるとヴァルキリーたちが「エインヘリヤル」たちに「肉」や「酒」を振る舞った盛大な宴で彼らをもてなす。

さらにヴァルキリーたちは「歌」や「舞」も披露して「エインヘリヤル」たちを楽しませたという。

女神転生シリーズにおいて

メガテンでは”妖魔”とされていて、主に中盤のザコ敵として登場する。

ヴァルキリーの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

アプサラス

アプサラスは『インド神話』に登場する水の精。

その名には「水の中で動くもの」という意味があり、不老不死の霊薬・「アムリタ」を造る際の副産物として生まれたという。

※「アムリタ」はインドの神々とアスラが互いに協力して「大海」をかき回してできた。

その「美貌」は見たものを骨抜きにするほど美しい妖艶な女性の姿をしており、「修行者」を誘惑して「苦行」の成就を阻む「煩悩(ぼんのう)」の例えに用いられるほど美しい。

また、戦死者の霊をインドラの待つ「天界」へと運ぶ役目も担うという。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『デジタル・デビル・ストーリー女神転生Ⅱ(1990年)』。

種族は”妖魔”。

初登場時のデザインは上半身が裸であったが、『真・女神転生(1992年)』以降は服を着た姿へと変更された。

アプサラスの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

アガシオン

アガシオンは『中世ヨーロッパ伝承』に伝わる実体のない”精霊”。

主に人間などに使役される「使い魔」で、「壺(つぼ)」や「瓶(びん)」の中、さらには「指輪(ゆびわ)」や「護符(ごふ)」などに封じられているとされる。

必要な時に召喚され、使役されていない場合は、”真昼”にだけ現れるとされる。

その姿は「獣」や「鳥」、または「人間」の姿になると言われ、アガシオンの容姿は伝承によって様々。

また、アガシオンという言葉自体が「使い魔」の総称として用いられる場合もある。

女神転生シリーズにおいて

メガテンシリーズでは、基本ザコ敵として登場。

アガシオンの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

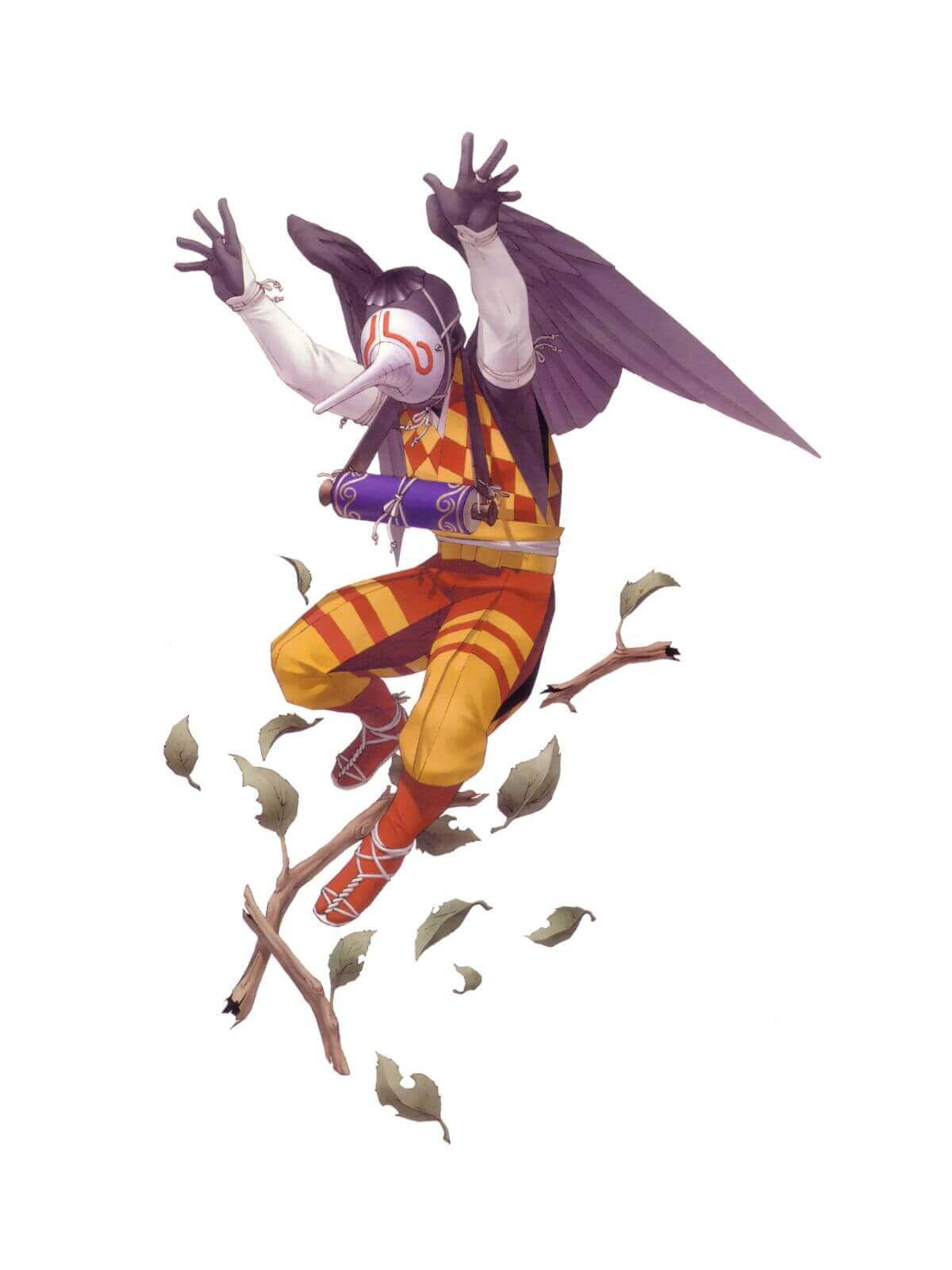

カラステング

「烏天狗(カラステング)」は『日本の伝承』に多く残る「天狗(てんぐ)」の一種。

その容姿は「山伏装束(やまぶししょうぞく)」を着た人間のようだが、烏の顔を持つ。

※「山伏装束(やまぶししょうぞく)」は山に住んで修行する僧の衣装。

顔は「猛禽類(もうきんるい)」のような鋭いクチバシと色をしており、瞳も金色に輝いていて「鷹(たか)」や「鷲(わし)」のような顔とされた。

「自在に飛翔する能力」と「神通力」を持ち、剣術にも秀でている。

たまに都まで降りてきては、その力で猛威を振るったという。

一部では人に取りついて堕落させようとする邪悪な性格だともされた。

ちなみにもともと「天狗」といえば一般にはカラステングのことであり、「大天狗」の手下として登場することが多い。

近代における「天狗」のイメージは”鼻の高い顔”であるが、これは「クチバシ」が「鼻」に見えたことかららしい。

さらに言うと「烏天狗(カラステング)」という名前から最近の「創造作品」ではカラスのように「黒色の羽毛」で描かれることが多いが、伝承によれば別に黒くはないらしい。

猛禽類(タカなど)のように”白”と”茶色”が混じったような色が正解とのこと。

女神転生シリーズにおいて

初登場はおそらく『真・女神転生Ⅲ(2003年)』。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

コッパテング

コッパテングの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

コメント