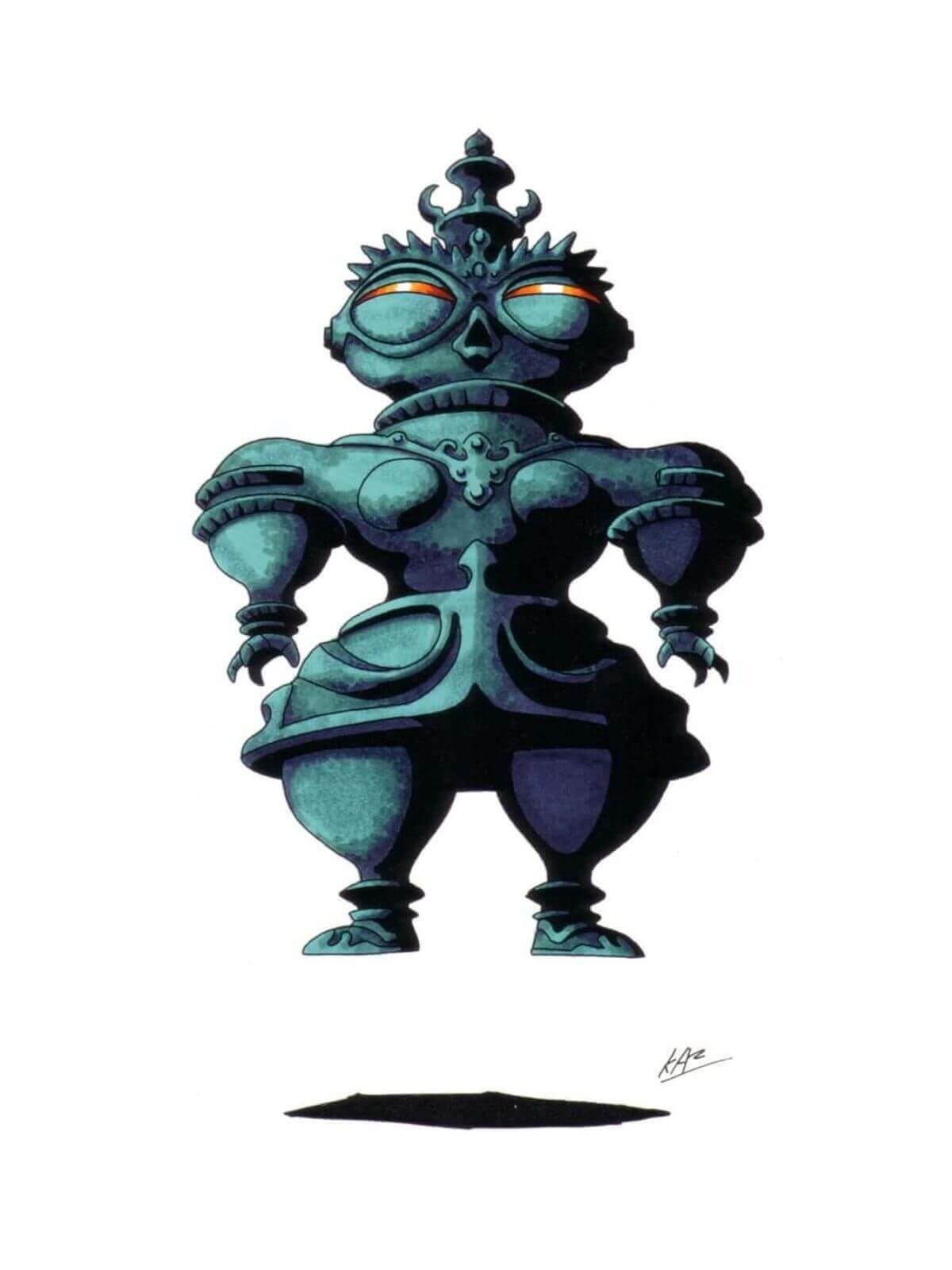

デミウルゴス

デミウルゴスは「ギリシア(古代ギリシャ)」の哲学者「プラトン」が描いた『ティマイオス』に登場する「世界の創造者」。

※『ティマイオス』とは「プラトン」が描いた対話形式の創造文学。

「自然」や「宇宙」、「人間」についての考えを書いてあるが、複雑で曖昧さを多く含む内容となっており、理解しがたい。

とにかく意味不明。

※「プラトン」はのちの「西欧哲学思想史(せいおうてつがくしそうし)」に大きな影響を与えた有名な哲学者。

(紀元前427年誕生 – 紀元前347年没。)

名前にはギリシア語で「職人(しょくにん)・工匠(こうしょう)」というような意味があり、別名でヤルダバオートとも呼ばれる。

作中では超越的な「善なる創造神」として活躍し、できるだけ自身に似たものとして「宇宙」を創造したという。

(つまりデミウルゴスは「宇宙」のような姿をしたとっても善い神様らしい。)

また時代が経つと宗教思想・「グノーシス主義」においてデミウルゴスは”創造主(神)”として取り入れられた。

「グノーシス主義」とは

「グノーシス主義」とは1世紀ごろに「ギリシア(古代ギリシャ)」で成立し、3世紀ごろに衰退したとされる「キリスト教」一派の思想。

・「二元論(にげんろん)」

・「反宇宙論(はんうちゅうろん)」

を掲げ、「真の神」を認識することで「宇宙の真理」について”正しい認識”と”知識”を得ることで救われる「知性至上主義(ちせいしじょうしゅぎ)」の信仰。

(;´・ω・)?

しかし「神」や「肉体」を否定するなど多くの「キリスト教一派」とは相反する考えであったため、今も昔も正統な「キリスト教」では認められておらず、”異端宗教”として扱われていた。

以下説明

「二元論」とは

「二元論」とは宇宙に存在する全てのものを「物質」と「精神」に分け、物質でできた「肉体」は”悪”、物質でできていない「霊」こそが”善”であるという考え。

簡単に言うと「当時、現実辛すぎ!」の状態であった「人間の肉体」は”悪”とされ、死ぬと充実してすごい幸せって状態が「霊体(精神=善)」という考え。

「生きるより死んだほうが幸せじゃない?」みたいな感じ。

「反宇宙論」とは

「反宇宙論」とはこの世界を造ったのが「善性の神」ならばこの世にある悲劇は存在しないはずなのに、不幸が蔓延しているこの世界は「悪の宇宙」なのではないかという考えから、「真の神」が創ったものではないと否定した理論。

これも簡単に言うと、

「善い神様が世界を創ったはずなのに、現実は辛いことばっかりだ。」

「つーことは、この世界は偽物の神様が作ったんじゃね?」

という考え。

「グノーシス主義」でのデミウルゴス

そんな「グノーシス主義」で取り入れられたデミウルゴスは、本来プラトンが「文学」内で提唱した「とっても善い神さま」としてではなく、「不幸が蔓延している不完全な世界を創造した”偽の神”」として取り入れられた。

そのためプラトンの意図とは正反対の感じで扱われており、勝手に取り入れといて”悪者”にするという、なんとも迷惑な話である。

女神転生シリーズにおいて

初登場はデビルサマナーシリーズの一作目である『真・女神転生デビルサマナー(1995年)』。

最高位の”邪神”として登場。

『真・女神転生Ⅳ(2013年)』ではサブクエストで登場し、ルシファー閣下に匹敵する大悪魔として扱われた。

しかもラスボスより強い。

また、別のATLUS作品では真のラスボスとして登場している。(ネタバレになるので言えない。)

メガテンシリーズではかなりの大物扱いされる悪魔だが、元ネタが「プラトン」の小説キャラだと知ってちょっぴりがっかり。

(まあ、『神話』のキャラは考えてみればほとんど人間の妄想なのかもしれないが・・・)

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

クトゥルー

クトゥルーは『クトゥルフ神話』に登場する代表的な”邪神”。

※『クトゥルフ神話』はアメリカの小説家である「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」によって創作された架空の神話。

1928年に怪奇小説として登場し、その内容は”かつて太古の地球を支配していた強大な力を持つ恐るべき異形の者ども(旧支配者)が現代に蘇ること”を共通のテーマとした物語で、ダークファンタジーのような世界観が特徴的。

原作者であるラヴクラフトが設定を作り、それをラヴクラフトの友人である作家達がまとめたり、体系化したりして発表されている。

※「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」はアメリカの小説家。

1890年8月20日誕生~1937年3月15日没

生前は無名だったが、『クトゥルフ神話』によって死後に広く知られるようになった。

正式名称は「Cthulhu」。

つづりがメチャクチャなので正確な発音はなく、クトゥルフとも呼ばれる。(『神話』のタイトルにもなっている)

クトゥルーは「旧支配者」の一人で、万物の創造主・アザトースの「孫」に当たり、四大元素の一つ「水」に属する存在。

その姿や特徴は

・人間に近い姿

・触手のようなヒゲを備えた「タコ」に似た頭部

・鉤爪(かぎづめ)のある腕

・蝙蝠(こうもり)に似た翼

・全身が「緑色の鱗」あるいは「ゴム状のコブ」に覆われている

・30m以上の大きさ

・恐ろしいオーボエのような声を出す。

などとされるが、これらは「仮の姿」であり、望むままに”変身可能”な「不定形な生命体」らしい。

現在は海底に沈んだ太古の石造都市「ルルイエ」に封印されているらしく、「ルルイエ」が浮上し、クトゥルーが復活するときにこの世が滅ぶそう。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『真・女神転生Ⅱ(1994年)』。

最高位の”邪神”として登場。

画像ではアレが生えているが、昨今では規制が多く生えていない。

見た目が気持ち悪い・・・。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ニャルラトホテプ

ニャルラトホテプは『クトゥルフ神話』に登場する「外なる神(アウターゴッド)」。

※『クトゥルフ神話』はアメリカの小説家である「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」によって創作された架空の神話。

1928年に怪奇小説として登場し、その内容は”かつて太古の地球を支配していた強大な力を持つ恐るべき異形の者ども(旧支配者)が現代に蘇ること”を共通のテーマとした物語で、ダークファンタジーのような世界観が特徴的。

原作者であるラヴクラフトが設定を作り、それをラヴクラフトの友人である作家達がまとめたり、体系化したりして発表されている。

※「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」はアメリカの小説家。

1890年8月20日誕生~1937年3月15日没

生前は無名だったが、『クトゥルフ神話』によって死後に広く知られるようになった。

「宇宙創造」、もしくは「ビッグバンが起こる前の宇宙空間」に漂っていた存在であるらしい。

そのため「旧支配者(クトゥルーなど)」たちよりも上位の存在である「外なる神(アウターゴッド)」として、『クトゥルフ神話』内において”最高の神格”を持つ。

また

・「這い寄る混沌」

・「邪悪なる者の支配者」

・「無謀の者」

など様々な異名があり、『クトゥルフ神話』の最高神・アザトースの「筆頭使者」で、NO.2という立ち位置。

知性を持たないアザトース(アザトースは宇宙を創造した赤ちゃんみたいな存在)の代わりに、その意思を現実世界で実現するため行動する。

作中では様々な人物の姿で現れ、

・「預言者」

・「不思議な科学者」

・「魔法の様な知識を持つ謎の人物」

など、千の貌(かお)を持つとされる。

わかっている性質は混沌そのものであり、「ない」と「ある」や「+」と「-」が中和されずに同時に存在しているらしく、存在自体に多くの矛盾を孕んでいるらしい。

「なにを言ってるかわからーね」と思うが、とりあえず「カオス」らしく、『クトゥルフ神話』内で屈指の人気を誇る神。

その設定から登場が多く、「主役」となる作品もある。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『真・女神転生Ⅱ(1994年)』。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

セト

セトは『エジプト神話』の”邪神”。

セトの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

マダ

マダは『インド神話』である叙事詩「マハーバーラタ」の物語で登場する巨大なアスラ。

マダの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

エキドナ

エキドナは『ギリシア(ギリシャ)神話』に登場する上半身は豊満な体つきの「美女」、下半身は「大蛇」の怪物。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

テスカトリポカ

テスカトリポカは『アステカ神話』の主要な神の一柱であり、全知全能の”創造神”。

※「アステカ」は1428年頃~1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部に栄えた国家。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ツィツィミトル

ツィツィミトルは『アステカ神話』に登場する”星”や”夜”を司る邪悪な女神。

※「アステカ」は、1428年頃~1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部に栄えた国家

関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ラフム

ラフムは『バビロニア神話』に登場する男神。

※「バビロニア」は現代のイラク南部に栄えた古代文明都市。

ラフムの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

トウテツ

「饕餮(トウテツ)」は『中国神話』に登場する”邪神”で、”四凶(しきょう)”の一角。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

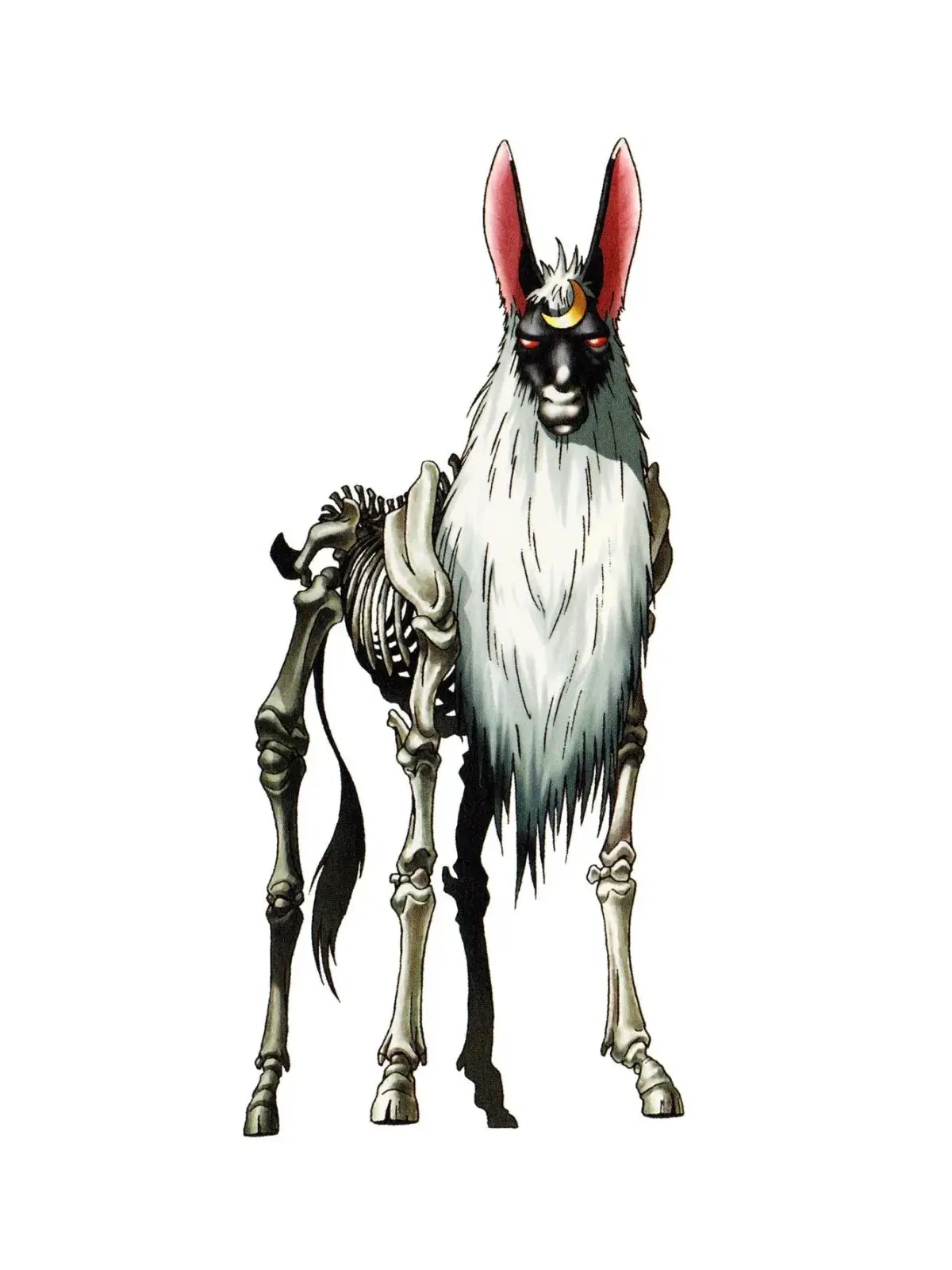

パレス

パレスは古代の「北アフリカ」から「ヨーロッパ」にかけて広く信仰を受けていたロバの神。

「ロバ」は荒野などの過酷な環境に適応し、馬よりも頑強で管理が楽な家畜であったため、古代社会において「乗物」や「荷物」の運搬、「食用」としてなど多岐にわたって重宝されていた。

そのため「ロバ」は生活に実りをもたらす「豊穣の神」として神格化され、パレスが生まれたという。

その姿は「ロバ」そのものであったり、一説では『エジプト神話』の悪神・セト、あるいは『ギリシア神話』の牧神・パンの頭部と同じように、”男根”に似た形をしていると言われる。

さらに「男神」であるのと同時に「女神」である「両性具有の神」であるとされた。

しかし他の国々において「ロバ」は”重荷を背負う存在”の象徴とされており、「キリスト教」などの宗教においては「貧者の神」や「不吉な神」とされている。

※「キリスト教」は、イエス・キリストを「救い主」と信じる「世界三大宗教」の一つ。

「ユダヤ教」にルーツを持ち、紀元前4世紀頃ごろにはじまったとされる。

信者は世界中でおよそ23億8200万人(世界人口で占める比率は約31%)いるとされ、全ての宗教の中で最も多い。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『真・女神転生デビルサマナー(1995年)』。

額に三日月の冠をのせた骨の身体を持つロバのデザイン。

『真・女神転生IV FINAL(2016)』では女性口調で「おっぱい」をしきりにアピールしてくる。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ギリメカラ

ギリメカラは『スリランカ神話』に伝わる巨象の怪物。

※「スリランカ」はインド洋に浮かぶ島国

「インド」とは歴史的・文化的にも関係が深い。

ギリメカラの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ミシャグジさま

ミシャグジさまは「信濃地方(しなのちほう ※長野県と岐阜県の一部)」を中心とする「東日本」の広い地域で信仰を集めていたとされる土着(どちゃく)の神様。

「木」・「石」・「農耕」・「祟り」など様々な側面を司り、その姿は「蛇」や「男根(だんこん)」の形で表されることが多い。

「大和政権(やまとせいけん)」の勢力が入る以前から信仰されていたとされ、「諏訪大社(すわたいしゃ)」に祀られるなど、「信濃地方(しなのちほう)では深く信仰されている。

※「大和政権(やまとせいけん)」は、4世紀から7世紀半ば頃までの大和(奈良県)を中心とする政治勢力の連合体。

※諏訪大社(すわたいしゃ)は「長野県」にある「諏訪湖(すわこ)」を南北に2社ずつ囲んだ4つの社(やしろ)でつくられた神社。

南にある下社(しもしゃ)の方に古くからミシャグジさまが祀られている。

ちなみに「石神井(シャクジイ)」など地名に「シャクジ」の入った所はミシャグジさまを信仰していた場所が多いらしい。

また、「社(やしろ)」で祀られる際には「石棒(いしぼう)」などが御神体(ごしんたい)となることが多い。

ご利益は

・病気平癒(びょうきへいゆ)

・子孫繁栄(しそんはんえい)

・家内安全(かないあんぜん)

・五穀豊穣(ごこくほうじょう)

・交通安全(こうつうあんぜん)

・天候平穏(てんこうへいおん)

など。

女神転生シリーズにおいて

初登場は『真・女神転生(1992年)』。

種族は”邪神”。

このご立派なお姿からマーラ様と共にメガテン界の「二大巨根悪魔」としてメガテニストから崇められている。

ちなみに『葛葉ライドウ』シリーズで3Dとして登場したときには”二足歩行”という衝撃の事実が発覚した。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

サトゥルヌス

サトゥルヌスは原初の『ローマ神話』に登場する”豊饒(ほうじょう)”を司る大地の神。

サトゥルヌスの関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

パズス

正式名称はパズズ 。

『メソポタミア(バビロニア)神話』に伝わる”風”と”熱風”を司る「悪霊」であり、「魔神」。

※メソポタミアは「世界四大文明」の一つであり、世界最古の文明。

紀元前9000年頃に誕生したとされる。

世界最古の文字や法典を生みだし、数々の王国の興亡が繰り返されてきた。

その場所は「チグリス川」と「ユーフラテス川」の二つの大河の流域の間にあったとされ、現在のイラク、シリア北東、トルコ南東の地域一帯あたりに存在したという。

※「バビロニア」は「メソポタミア地域」の南部に栄えた古代文明都市。

紀元前1900年頃に誕生したとされ、現在のイラク南部あたりにあったという。

その姿の特徴は

・獅子の頭と腕

・人間の身体

・背中には四枚の鳥の翼

・脚は「ワシの爪」

・尾は「毒を持ったサソリ」

・額の上には「奇妙な角」が一本生え、ヘビの男根を隠し持つ。

といったもの。

概要

パズスは「ペルシャ湾」から”熱風”を吹かせて作物の実らない大地にして人々に飢えをもたらしたり、「熱病」といった疫病をもたらすことから「アッカド人」に恐れられていた。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

バフォメット

バフォメットは「キリスト教」における有名な悪魔。

※「キリスト教」は、イエス・キリストを「救い主」と信じる「世界三大宗教」の一つ。

「ユダヤ教」にルーツを持ち、紀元前4世紀頃ごろにはじまったとされる。

信者は世界中でおよそ23億8200万人(世界人口で占める比率は約31%)いるとされ、全ての宗教の中で最も多い。

※「ユダヤ教」は「イスラエル」を中心として信仰される宗教。

紀元前13世紀ごろに始まったとされ、信者数は推定1450万人~1740万人。

関連動画

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

アラハバキ

アラハバキは『日本神話』における神の一柱。

「縄文時代」から信仰された太古の自然神で、「太陽」、「月」、「大地」、「生命力」を司る神の元祖とされている。

※「縄文時代」は紀元前13,000年頃~紀元前300年までの日本の時代。

約1万年以上続いたとされる。

その姿は謎ではあるが、主に「※遮光器土偶(しゃこうきどぐう)」にかたどられて表された。

※「遮光器土偶(しゃこうきどぐう)」は、縄文時代につくられた「土偶」のひとつ。

神として信仰されていたが、「縄文時代」末期にナガスネヒコが「神武天皇(じんむてんのう)」の東征軍(とうせいぐん)と戦ったことから「天皇家」への逆賊の象徴とされ、長らく信奉することが弾圧されて貶められたという。

※「神武天皇(じんむてんのう)」は、初代天皇とされる人物。

『古事記』や『日本書紀』に登場する。

※ナガスネヒコは「縄文時代」末期に「神武天皇(じんむてんのう)」を含む「天皇家」と争った「豪族(ごうぞく)※力をもった一族のこと」。

アラハバキを信奉しており、「天皇家」の敵とされた。

女神転生シリーズにおいて

種族は”国津神”、”魔神”、”邪神”などシリーズによって違う。

『真・女神転生Ⅲ(2003年)』では、妖鬼モムノフをある一定のレベルまで育成すると変化する。

浮遊する土偶ファイター。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

コメント